Ökonomie ohne Abfall

17. Dezember 2016

Die Natur bringt aus demselben Material immer wieder Neues hervor. Seit Milliarden Jahren bauen Flora und Fauna im dauerhaften Wandel stabile Strukturen. Müll gibt es nicht. Was das eine Wesen ausscheidet, ist Nahrung für andere – ein vielfach vernetzter Kreislauf. Zwar sterben Arten aus, doch tendenziell wächst die Vielfalt. Nach diesem Vorbild sollten wir wirtschaften.

Die menschliche Ökonomie ist weitgehend linear strukturiert. Immer größere Mengen an Rohstoffen werden ausgegraben, kurzfristig genutzt und anschließend „entsorgt“ – wobei häufig ein giftiges Stoffgemisch entsteht, das weder für Menschen noch für andere Lebewesen brauchbar ist, sondern oft krank macht oder sogar tötet. Ganze Ökosysteme werden abgebaggert, planiert, vergiftet oder sie verschwinden lautlos, weil die natürlichen Kreisläufe und Vernetzungen zu stark durchlöchert wurden. Die Menschheit hat Wasser als wichtigsten Grundstoff allen Lebens hochgradig und dauerhaft verschmutzt.

Gegen die Folgen dieser Wirtschaftsweise verordnete die Politik zunächst höhere Schornsteine und Wasserfilter. Viele Probleme wurden auch in ferne Weltgegenden verlagert. Inzwischen rückt jedoch der gesamte Lebenszyklus von Produkten in den Blick – die Idee einer „Kreislaufwirtschaft“ hat Ministerien, Hörsäle und sogar das Weltwirtschaftsforum erreicht. Dabei steht vor allem die Sorge um den Rohstoffnachschub im Fokus. Die Ursache der Materialschlachten hinterfragen weder Politik noch Wirtschaft: Wer im Kapitalismus außerhalb von Nischen überleben will, muss die Verkaufsmengen permanent steigern. Zu einer echten Kreislaufwirtschaft würden hingegen Produkte gehören, die modular aufgebaut, leicht auseinanderzunehmen und zu reparieren sind und aus Materialien bestehen, die sich gut recyceln lassen.

Überquellende Mülldeponien

Die akademische Debatte über Kreislaufwirtschaft nahm ihren Ausgang Anfang der 1990er-Jahre im englischsprachigen Raum. In derselben Zeit entstand in Deutschland die erste Verpackungsverordnung. Vorausgegangen waren zwei Jahrzehnte ungehemmter Müllproduktion. Mit „Ex und hopp“ hatte die Getränkewirtschaft in den 1960er-Jahren erfolgreich für  Einwegflaschen geworben, in den Selbstbedienungsläden buhlten Joghurt-, Saft- und Seifensorten mit immer aufwendigeren Verpackungen um die Gunst der Kunden. Ein drohendes Ressourcenproblem sah damals kaum jemand, die Aufmerksamkeit richtete sich auf überquellende Deponien.

Einwegflaschen geworben, in den Selbstbedienungsläden buhlten Joghurt-, Saft- und Seifensorten mit immer aufwendigeren Verpackungen um die Gunst der Kunden. Ein drohendes Ressourcenproblem sah damals kaum jemand, die Aufmerksamkeit richtete sich auf überquellende Deponien.

Mit dem 1990 vorgelegten Entwurf einer Verpackungsverordnung wollte Bundesumweltminister Klaus Töpfer Ladenbetreiber und Hersteller dazu zwingen, Dosen, Becher, Folien und Kartons zurückzunehmen. Sie würden dann Druck auf die Lieferanten ausüben, so sein Kalkül. Darüber hinaus wollte Töpfer Mehrwegquoten vorschreiben. Der Ansatz war umweltpolitisch neu: Erstmals sollte Abfall von vornherein vermieden werden. Doch mehrere Anhörungen mit „beteiligten Kreisen“ verwässerten das Konzept. Die Produzenten etablierten mit dem dualen System eine private Müllentsorgung auf Kosten der Verbraucher, die beim Kauf jedes Produkts ein paar Pfennige für den aufgedruckten grünen Punkt zahlen mussten. Für das Recycling von Kunststoffen entstand eine neue Branche. Sie stellte klobige Parkbänke und Zaunpfähle her, entwickelte ein teures und keineswegs umweltfreundliches Verfahren, Plastik in Öl zurückzuverwandeln, und drängte darauf, grünen Punktmüll als Brennstoff in Zementfabriken einzusetzen oder gleich in die Müllverbrennungsanlage zu schicken. In der Anfangszeit wurden auch erhebliche Mengen in den globalen Süden exportiert – illegal oder als „Wertstoffe“ deklariert.

Inzwischen gibt es zwar wesentlich bessere Sortier- und Aufbereitungsverfahren und aus dem Plastikmüll werden Kanister, Kabelisolierungen oder Wasserrohre hergestellt. Weil es den Verpackungsherstellern aber gelungen ist zu verhindern, dass ihre Produkte nach dem Gebrauch zu ihnen zurückkehren, mussten sie nichts ändern. Der Verpackungsverbrauch ist weiter deutlich gestiegen – bei Kunststoffhüllen seit dem Jahr 2000 um weit über 50 %. Weniger als 4 % des in Deutschland verarbeiteten Plastiks besteht aus Recyclingmaterial – der große Rest ist Frischware.

Die Kunststoffindustrie optimiert ihr Material mit Pigmenten, Weichmachern und anderen Additiven auf das jeweilige Produkt hin: Allein für den Massenkunststoff Polypropylen gibt es über 900 Zusatzstoffe. Da die Hersteller ihre Rezepturen geheim halten, würden sich in den Rezyklaten alle möglichen Stoffe anreichern – und die Qualität mindern. Deshalb bestehen die Granulate, die als Sekundärkunststoffe verkauft werden, zum Großteil aus sauberen und sortenreinen Industrieabfällen. 56 % des Kunststoffmülls in Deutschland werden verbrannt.

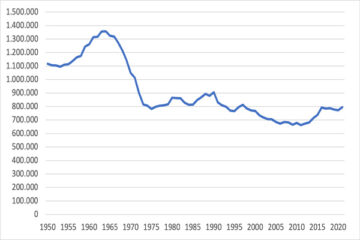

Nach der Verpackungsverordnung folgten im Rahmen eines Kreislaufwirtschaftsgesetzes weite-re Vorschriften für Batterien und Elektrogeräte. Auch hier kreiselt aber nur sehr wenig. So wurden laut Bundesumweltministerium 2010 in Deutschland Geräte mit einem Gesamtgewicht von 1,7 Mio. Tonnen verkauft – und immerhin 770.000 Tonnen wieder eingesammelt. Davon wiederverwendet wurde jedoch gerade einmal 1 %, obwohl ein Großteil der Geräte noch voll funktionsfähig gewesen wäre.

Das Recycling von Mengenmetallen gilt weltweit inzwischen als Routine. Die UNEP (Umweltprogramm der Vereinten Nationen) geht davon aus, dass über die Hälfte des Kupfers, Eisens, Zinns, Titans und einiger weiterer Metalle recycelt wird. Doch bei über 30 Metallen gehen mehr als 99 % nach dem ersten Gebrauch verloren. Wo kleine Mengen in komplexen Produkten verbaut werden, findet so gut wie keine Rückgewinnung statt. Selbst in hochmodernen Anlagen verschwinden etwa 75 % des in Handys enthaltenen Goldes und anderer wertvoller Rohstoffe unwiederbringlich. Weltweit können nur wenige Anlagen seltene Metalle aus den Geräten herauslösen.

Steigende Rohstoffpreise

Vor den Problemen, die der wachsende Ressourcenverbrauch verursacht, haben Politik und Wirtschaft lange Zeit die Augen verschlossen. Das änderte sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Die Preise für viele Metalle und Mineralien schossen nach oben. Erschreckender als die Kosten war für Manager in Europa und den USA allerdings die Aussicht, womöglich nicht ausreichend Nachschub für ihre Produktion zu bekommen, weil China begann, begehrte Rohstoffe zu horten. Fast 95 % der heute geförderten seltenen Erden, die für die Herstellung von Plasmafernsehern, Lasergeräten, Smartphones und Energiesparlampen unabdingbar sind, kommen aus China – und das Land will seine Neodym-, Thulium-, Lutetium- und Promethiumvorräte am liebsten selbst verarbeiten.

Seit es immer aufwendiger wird, an die nötigen Rohstoffe heranzukommen, gibt es vermehrt Versuche, das Thema „Kreislaufwirtschaft“ theoretisch und praktisch voranzutreiben. Die Ellen-MacArthur-Stiftung hat sie 2013 beim Weltwirtschaftsforum in China als „Billionen-Dollar-Chance“ für die Weltökonomie deklariert. Die Produktionskosten für Handys könnten um 50 % gesenkt werden, ärmere Haushalte durch Leasing gute Waschmaschinen nutzen und außerdem würden in der Recyclingbranche viele neue Jobs entstehen. Kurzum: Kreislaufwirtschaft sei die Innovationsschleife für den Kapitalismus. Der japanische Konzern Ricoh entwickelte in diesem Sinne bereits Mitte der 1990er-Jahre eine grüne Produktlinie von Druckern und Kopierern, deren Teile gut wiederverwendbar oder zumindest recycelbar sind. Inzwischen ist es erklärtes Unternehmensziel, den Einsatz neuer Materialien bis 2050 um fast 90 % zu senken.

Cradle to Cradle

Der Chemiker Michael Braungart geht einen Schritt weiter: Er schlägt ein Produktions- und Leasingkonzept vor, das er „Cradle to Cradle“ nennt: „von der Wiege zur Wiege“. Die Hersteller verkaufen den Kunden lediglich den Nutzen, beispielsweise 10.000 Stunden Fernsehen, 100.000 Kilometer Autofahren oder drei Jahre lang einen Teppichboden. Weil sie wissen, dass sie ihre Produkte zurückbekommen, verwenden sie nur reine, hochwertige Materialien und achten auf die einfache Demontierbarkeit der Komponenten. Braungart möchte keinerlei giftige oder gesundheitsgefährdende  Stoffe zulassen, weil sich die Schadstoffe auf Dauer akkumulieren. Das kapitalistische Wachstumsparadigma stellt er keineswegs infrage – im Gegenteil: Konsumsteigerung hält er für wünschenswert. Die Natur sei verschwenderisch, folglich könne es der Mensch auch sein, so sein Credo. Sein EPEA-Institut arbeitet ebenso mit Greenpeace zusammen wie mit dem Dualen System, BASF, Ford, Nike und Trigema.

Stoffe zulassen, weil sich die Schadstoffe auf Dauer akkumulieren. Das kapitalistische Wachstumsparadigma stellt er keineswegs infrage – im Gegenteil: Konsumsteigerung hält er für wünschenswert. Die Natur sei verschwenderisch, folglich könne es der Mensch auch sein, so sein Credo. Sein EPEA-Institut arbeitet ebenso mit Greenpeace zusammen wie mit dem Dualen System, BASF, Ford, Nike und Trigema.

So gibt es inzwischen Produkte wie Schreibtischstühle, die vollständig aus hochwertigen, einfach demontierbaren und gut wiederverwertbaren Komponenten und Materialien bestehen. Der Haken: Die logistische Verantwortung, sie wieder in den Produktionskreislauf einzuspeisen, liegt bei den Kunden. Das klappt ebenso wenig wie das Einsammeln alter Handys oder die Kompostierung sogenannter Bioplastiktüten. Günstiger ist die Ausgangslage bei Autos oder wertvollen Maschinen. Wurden beim dänischen Windradhersteller Vestas kaputte Generatoren bis vor Kurzem zu Schrott erklärt und von einem Recyclingbetrieb ausgeschlachtet, so gewinnt das Unternehmen jetzt möglichst viele Komponenten zurück und baut sie wieder ein. Das spart Geld und Rohstoffe – bei angeblich gleichbleibender Qualität.

Das alles sind aber allenfalls kurze Kurvenstücke oder einzelne Schlaufen einer Kreislaufwirtschaft. Von vielfältiger Vernetztheit und null Müll wie in der Natur kann keine Rede sein. Die Firmen versuchen lediglich, ihre Ressourcenprobleme individuell anzugehen und durch Selbstoptimierung und Werbung Konkurrenzvorteile zu gewinnen.

Regionale Netzwerke

Einen ganz anderen Ansatz von Kreislaufwirtschaft stellen regionale Netzwerke von Firmen aus unterschiedlichen Branchen dar, die bestimmte Stoffe, aber auch Wärme oder Energie untereinander austauschen. Das bekannteste Beispiel ist die Industriesymbiose Kalundborg in Dänemark. Mehrere nahe beieinander liegende Betriebe wie eine Gipsplattenfabrik, ein Kraftwerk, eine Raffinerie und ein Bioenzymhersteller belieferten sich zunächst mit dem, was für den einen Emission oder Abfall, für den anderen kostbarer Input war. Die Zusammenarbeit war entstanden, weil einzelne Unternehmensleiter sich kannten, miteinander quatschten und spielerisch Ideen entwickelten. Der Austausch brachte ökologische und ökonomische Vorteile für alle Beteiligten und mit der Zeit wurde die Vernetzung immer enger und vielfältiger.

Heute nutzt eine Fischzucht das durchs Kraftwerk erwärmte Meerwasser, überschüssige Biomasse landet in den Schweinetrögen nahe gelegener Bauernhöfe. Kooperation und Vertrauen, nicht Konkurrenz hat die Industriesymbiose vorangebracht. Was es in Kalundborg dagegen nicht gab, war ein Plan. Vielmehr wurden die vorhandenen Möglichkeiten entdeckt und genutzt. Somit weist das System viele Elemente einer natürlichen Kreislaufwirtschaft auf – was freilich noch nichts über die Material- und Müllbilanz des Gesamtsystems aussagt.

Eine andere Form von kaskadenartiger Kreislaufwirtschaft hat der Belgier Gunter Pauli entwickelt, der einst die Bio-Seifenfirma Ecover geleitet hat. Bei einem Besuch in Indonesien wurde ihm klar, dass sein „grünes“ Unternehmen zum Verschwinden des Regenwalds beiträgt, indem es Palmöl von dort bezieht. Pauli kündigte und sucht seither nach Beispielen für eine umweltfreundliche Wirtschaft, die auch Armen ein Auskommen ermöglicht. So beteiligte er sich an einem neuen Konzept für eine pleitegegangene Orangenplantage in Südafrika. Statt große Maschinen anzuschaffen und 80 % der Belegschaft zu entlassen, wie Unternehmensberater empfohlen hatten, entwickelte er mit den Beschäftigten Ideen, was sie mit den vorhandenen Ressourcen noch erwirtschaften könnten, außer den Orangensaft zu verkaufen. Die Schalen – bisher Abfall – werden nun von einer Wäscherei genutzt, eine Schweinezucht und ein Biogaskraftwerk entstanden. Insgesamt acht aufeinander aufbauende Produkte und Dienstleistungen bietet der Betrieb inzwischen an. Die Zahl der Arbeitsplätze hat sich verdoppelt. Paulis internationale ZERI-Stiftung hat inzwischen 100 Beispielprojekte und -produkte entwickelt, die zur Nachahmung einladen. Neben land- und forstwirtschaftlichen Kaskaden zählen dazu auch kostengünstige und ressourcenschonende Techniken wie der Einbau von Kleinwindrädern in vorhandene Strommasten oder Solaranlagen aus Material von der Müllkippe.

Regional angepasste kleinteilige Projekte, die auf Grundversorgung der Beteiligten und nicht auf möglichst hohe Gewinne abzielen, stehen bisher jedoch nicht im Fokus der Debatte über Kreislaufwirtschaft. Dominant sind Stimmen wie die Ellen-MacArthur-Stiftung, die Vorreitern immense Profite durch die Eroberung neuer Märkte in Aussicht stellt. Bleibt die Frage, ob solche allein auf Konkurrenz und Gewinnstreben ausgerichteten Strukturen auf dem begrenzten Planeten noch lange Bestand haben können.

Dieser Artikel stammt aus dem „Atlas der Globalisierung“ und darf hier mit freundlicher Genehmigung des Verlags veröffentlicht werden. Der Text wurde dafür leicht gekürzt.

Buchtipps:

Le Monde diplomatique (Hrsg.)

Le Monde diplomatique (Hrsg.)

Atlas der Globalisierung

Weniger wird mehr

taz, Juli 2015

176 Seiten, 16.00 Euro

978-3-937683-57-7

Michael Braungart, William McDonough

Michael Braungart, William McDonough

Cradle to Cradle

Einfach intelligent produzieren

Piper, Februar 2014

240 Seiten, 9.99 Euro

978-3-492-30467-2

Gunter Pauli

Gunter Pauli

The Blue Economy

10 Jahre – 100 Innovationen – 100 Millionen Jobs

Konvergenta, Mai 2012

400 Seiten, 25.70 Euro

978-3-942276-95-5