„Unser Menschenbild ist eine Richtschnur für unser Verhalten“

2. April 2021

Die Wirtschaftspolitik orientiert sich an den Empfehlungen der Wirtschaftswissenschaft. Genauer gesagt: an den Empfehlungen der aktuell vorherrschenden Theorie. Die glaubt von sich selbst, sie sei eine exakte Naturwissenschaft. Dabei beruhen ihre Annahmen auf einer fragwürdigen Grundlage: dem Menschenbild des Homo oeconomicus.

Interview mit Andreas von Westphalen

ÖkologiePolitik: Herr von Westphalen, welches Menschenbild wird in der Wirtschaftswissenschaft gepflegt?

Andreas von Westphalen: Das zentrale Menschenbild der Wirtschaftswissenschaft ist das eines Egoisten, Konkurrenzwesens und faulen Materialisten. Ausgangspunkt ist Adam Smiths berühmtes Zitat: „Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers oder Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschenliebe, sondern an ihrer Eigenliebe, und wir erwähnen nicht die eigenen Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil.“ Darauf aufbauend haben viele Wirtschaftswissenschaftler im 20. Jahrhundert die Maximierung des Eigennutzes als Haupteigenschaft des Menschen ausgemacht. Das Modell des Homo oeconomicus hat in der Wirtschaftswissenschaft viele Anhänger. Natürlich wird auch immer wieder relativiert, es handele sich hier nur um ein Modell und nicht um einen Menschen aus Fleisch und Blut. Doch so ein Modell, das als Grundlage für Forschung und Vorhersagen dient, hat natürlich auch Auswirkungen auf die Vorhersagen und damit Konsequenzen auf das Leben. Dem Kapitalismus scheint dieses Menschenbild im Übrigen perfekt zu entsprechen.

Wie sind die Menschen wirklich?

Eine japanische Studie hat untersucht, wie viele Menschen dem Modell des Homo Oeconomicus entsprechen: Es sind bloß 7 %. Und nur weitere 9 % weisen Ähnlichkeit auf. Da stellt sich die Frage, ob nicht ein anderes Modell eher benutzt werden sollte. Die Frage nach der eigenen Natur beherrscht die Menschheit aber seit Jahrtausenden. Hat Hobbes recht, der in den Jahren nach dem Englischen Bürgerkrieg den Naturzustand des Menschen als den „Krieg alle gegen alle“ bezeichnete? Oder Rousseau, der vom „edlen Wilden“ sprach? Oder Lockes Annahme, der Mensch sei ein „unbeschriebenes Blatt“: Alle Wesenszüge seien das Resultat von Kultur und Erziehung, von äußeren Einflüssen. Natürlich haben Kultur, Erziehung, Religion, Geschlecht und Alter, um nur einige Parameter zu nennen, Auswirkungen auf unser Verhalten. Aber es gibt auch Eigenschaften, die man als „Natur des Menschen“ bezeichnen muss. Die wissenschaftliche Forschung erzielte hier in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte und grundlegende Erkenntnisse. So wissen wir heute, dass die in der Evolutionsgeschichte entscheidenden Eigenschaften des Menschen Kooperation und Altruismus waren. Beeindruckend ist die biologische Anlage des Menschen zum Mitgefühl, die sich im sogenannten „sozialen Gehirn“ zeigt, insbesondere in den Spiegelneuronen. Der Mensch ist von Geburt an fähig, Schmerz und Emotion eines Mitmenschen in hohem Maß mitzuempfinden. Kleinkinder zeigen mit 6 bis 9 Monaten bereits ein deutliches Gefühl für Gerechtigkeit, mit 2 Jahren ein hohes Maß an Hilfsbereitschaft und Altruismus, mit 3 Jahren eine faszinierende Fähigkeit zu gerechtem und moralischem Verhalten. Die wahre Natur des Menschen zeigt sich auch bei Katastrophen wie Erdbeben, Hurrikans, Flugzeugabstürzen oder Vulkanausbrüchen. Entgegen der weitverbreiteten Überzeugung, der Mensch werde dann ohne staatliche Ordnung zum Egoisten, der über Leichen geht, offenbaren wissenschaftliche Untersuchungen ein faszinierendes Maß an Altruismus und prosozialem Verhalten. Auch Massenpanik, wie sie in vielen Hollywoodstreifen zu sehen ist, stellt einen Mythos dar. Ebenso die angebliche Ohnmacht des Menschen. Das negative Menschenbild war in den Köpfen der Notfallplaner verschiedener Länder aber so stark verankert, dass inzwischen viele Notfallpläne dem tatsächlichen altruistischen Verhalten des Menschen angepasst werden mussten.

Warum lehrt die Wirtschaftswissenschaft ein verzerrtes Menschenbild?

Das Modell des Homo oeconomicus bietet den großen Vorteil, das menschliche Verhalten modellierbar und berechenbar zu machen. Wirtschaftswissenschaft wird immer mehr zu dem, wovor Keynes gewarnt hatte: zu einer exakten Wissenschaft. Seit den 1950er-Jahren zieren mathematisch hochkomplizierte Formeln wirtschaftswissenschaftliche Artikel. Es gibt aber noch einen wichtigen historischen Grund, der mit der Aufklärung, dem Aufstieg des Bürgertums und dem Niedergang der Aristokratie zu tun hat. Adam Smith entdeckte den Eigennutz als zentralen Motor für den wirtschaftlichen Fortschritt aller Menschen. Zuvor als Egoismus negativ gebrandmarkt, wurde der Eigennutz von den moralischen Tadeln befreit. Durch das aufkommende Unternehmertum entstand eine Gesellschaft, die nicht mehr auf dem Glück der Geburt basierte, sondern scheinbar einzig auf Leistung. Die gesellschaftlichen Vorteile sind dennoch kaum von der Hand zu weisen. Der Wirtschaftswissenschaft muss auch zugute gehalten werden, dass die Überzeugung, der Mensch sei von seinem Wesen aus egoistisch und müsse erst zum Guten erzogen werden, nicht von ihr stammt, sondern die Ideengeschichte seit Jahrhunderten durchzieht.

Welchen Einfluss haben Menschenbilder?

Unser Menschenbild ist eine Art Richtschnur für unser eigenes Verhalten. Es spiegelt auch unsere Erwartungshaltung wider, die wir vom Verhalten anderer Menschen haben. Beides hängt eng zusammen, da unsere Verhaltensweisen in vielen Situationen im Hinblick auf das erwartete Verhalten der anderen – oftmals uns unbekannter – Menschen getroffen werden. Das Gleiche lässt sich auch über die Politik sagen. So wird z. B. der Umbau des Sozialsystems in Deutschland explizit mit der Sorge vor „Trittbrettfahrern“ begründet, mit der Angst, dass Egoisten die Solidargemeinschaft ausnutzen. Da steckt natürlich ein Menschenbild dahinter. Sind Menschen vom kapitalistischen Menschenbild überzeugt, so verhalten sie sich entsprechend, agieren oft präventiv egoistisch, um am Ende nicht als Ehrlicher der Dumme zu sein. Das hat sich in den Köpfen der Menschen verankert. Sie sind vom egoistischen Verhalten der anderen Menschen überzeugt, unabhängig davon, wie sie sich selbst in einer bestimmten Situation verhalten würden. Und obwohl Umfragen zeigen, dass sich Menschen in Wirklichkeit deutlich eher altruistisch verhalten, entsteht aus dem kapitalistischen Menschenbild sogar eine soziale Norm: Menschen empfinden egoistisches Verhalten als etwas, was unsere Gesellschaft erwartet. So kann es sogar dazu kommen, dass Menschen eigene altruistische Taten als egoistisch darstellen – selbst wenn sie sich dabei in Widersprüche verstricken.

Welche Konsequenzen hat das?

Eine britische Studie aus dem Jahr 2016 zeigte die Konsequenzen ziemlich deutlich: Bei einer Befragung gaben drei Viertel an, mitfühlende Werte seien für sie selbst wichtiger als egoistische. Drei Viertel waren aber auch überzeugt, dass ihren Mitbürgern egoistische Werte wichtiger seien als mitfühlende. Diejenigen, die ihre Mitmenschen falsch einschätzten, engagierten sich weniger ehrenamtlich, nahmen weniger an Versammlungen teil, gingen nicht zu Wahlen, fühlten sich weniger für ihre Gemeinschaft verantwortlich und glaubten, weniger in die Gesellschaft zu passen – im Vergleich zu denjenigen, die eine genauere Vorstellung von den Werten eines typischen britischen Bürgers haben.

Was sollte geschehen?

Wir müssen die Eigenschaften, die die Natur des Menschen ausmachen, wieder ins Zentrum rücken, damit sich unsere Gesellschaft, Wirtschaft und Politik nicht auf ein verzerrtes Menschenbild stützen, das zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden könnte. Als Kompass für die einzuschlagende Richtung gibt es ein gutes Argument: Egoismus, Konkurrenz, Materialismus und Ungleichheit haben nachweisbar gesundheitsschädigende Wirkungen. Gesundheitsfördernd sind dagegen Altruismus, Hilfsbereitschaft, Kooperation, Gleichheit, soziale Verbundenheit und Empathie. Sie führen auch zu einer nachweisbaren Erhöhung der Lebenserwartung. Was zu tun ist, zeigt eine andere Studie: Für sie wurde eine größere Anzahl von Menschen versammelt, die je zur Hälfte aus eher empathischen und eher weniger empathischen Menschen bestand. Sie wurden zunächst gemischt und dann in zwei Gruppen mit jeweils gleichen Anteilen empathischer und weniger empathischer Menschen aufgeteilt. Die erste Gruppe erhielt einen Text, der behauptete, der Mensch sei von Natur aus empathisch, die zweite Gruppe einen, der behauptete, der Mensch sei von Natur aus nicht empathisch. In einem anschließenden Empathie-Test zeigte sich, dass die erste Gruppe sich signifikant empathischer verhielt. Was lernen wir daraus? Dass wir anfangen sollten, den „anderen Text“ zu studieren und die Wissenschaft über unsere eigene Natur zur Kenntnis zu nehmen.

Wie müsste sich unser Bildungssystem ändern?

Grundlegend! Unsere Bildung hat leider mit einer Ausbildung zum mündigen Bürger, den unsere Demokratie so sehr braucht, so gut wie nichts mehr zu tun. Stattdessen werden die Inhalte den Wünschen der Wirtschaft angepasst und in ein System gepresst, das eine leichte Vergleichbarkeit zwischen Universitäten und Ausbildungsstätten erlaubt. Es entsteht ein System, in der Konkurrenz gezüchtet wird, wirkliche Bildung aber keine Zeit und Forschung keinen Raum mehr hat. Wichtig ist vor allem die Anzahl der Veröffentlichungen, deutlich weniger deren Inhalt und die Bedeutung der Ergebnisse. Auf der Strecke bleibt dabei Bildung, kritischer Geist und Kooperation.

Wie müsste sich unser Sozialsystem ändern?

Im Sozialsystem hat mit dem Aufkommen des Mantras vom unternehmerischen Selbst und der Eigenverantwortung das Misstrauen gegenüber dem Nächsten Einzug gehalten. Wie aber Gemeinwohl auch nur gedacht und Gemeinschaft erlebt werden kann, wenn jeder vom Staat aufgefordert wird, vornehmlich an sich selbst zu denken, wird ein ewiges Geheimnis bleiben. Da der Begriff des „Trittbrettfahrers“ erst Ende der 1960er-Jahre aufkam, sollte man mal in Ruhe darüber nachdenken, wie groß eigentlich diese Gefahr tatsächlich ist und wie sich die Solidargemeinschaft gegenüber Auswüchsen Einzelner zu schützen vermag, ohne ein verzerrtes Menschenbild zu propagieren.

Ist in einem menschengerechten Wirtschaftssystem Wachstum nötig?

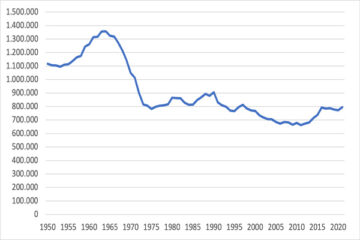

Nein! So sehr eine Wirtschaft, die wächst, in einer Zeit des Mangels Sinn gemacht hat, so sehr ist sie in einer Zeit des massiven Ressourcenschwunds schlicht widersinnig. Vermutlich ist sie mehr Resultat des Drucks des Finanzmarkts als Ausdruck eines sinnvollen Bedürfnisses. Das BIP stellt keinen Wert an sich dar, Wachstum auch nicht. Stets ist die Frage zu beantworten: Wachstum wofür? Um den dauerhaften Absatz von Produkten sicherzustellen, bedarf es eines dauerhaft konsumhungrigen Menschen, der sein Wohlbefinden über materielle Güter definiert. Dies widerspricht jedoch grundlegend der Natur des Menschen und ist nachgewiesenermaßen mit negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden verbunden. Aber eine Wirtschaft, die den ewigen Konsumenten zwingend benötigt, kann hierauf keine Rücksicht nehmen. Sie braucht Werbestrategien, die mithilfe der Neurowissenschaft stetig verfeinert werden, um sicherzustellen, dass wir dauerhaft unzufrieden sind. Die Chefin einer großen Werbeagentur brachte das einmal so auf den Punkt: „Werbung in ihrer besten Form gibt den Menschen das Gefühl, dass man ohne ihr Produkt ein Verlierer ist. Kinder sind hierfür sehr empfindsam.“ Entstehen so gesunde und mündige Bürger? Es ist die Frage zu stellen: Soll der Mensch der Wirtschaft dienen oder die Wirtschaft für den Menschen da sein?

Was für Folgen hat die Corona-Krise auf das menschliche Miteinander?

Die psychischen Auswirkungen sollten wir keinesfalls unterschätzen. Die grundlegende Erfahrung ist ja, dass der andere Mensch nicht mehr als Mitmensch wahrgenommen wird, sondern als potenzielle Bedrohung. Das Ziel aller Maßnahmen ist die Schaffung von Distanz zwischen den Menschen, um die Ansteckungsgefahr zu senken. Dadurch wird das Gefühl von Gemeinschaft nicht mehr direkt empfunden, sondern zu etwas Abstraktem. Mitgefühl braucht jedoch unbedingt Nähe. Ohne die so wichtigen Berührungen berührt uns vieles weniger. Es besteht die Gefahr, dass sich die gegenwärtige Erfahrung epigenetisch in den Körper wie eine traumatische Erfahrung einschreibt und an die nächste Generation weitergegeben wird.

Was sollten wir aus der Corona-Krise lernen?

All das, was uns heute so schmerzhaft fehlt, dürfen wir nicht vergessen, denn es ist das, was den Menschen als Mensch ausmacht. Das Bedürfnis nach Nähe, nach dem Anderen, nach Verbundenheit, Gemeinschaft und Bindung. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Meinung, der Mensch sei von Natur aus ein Einzelkämpfer und der Mitmensch halt der Konkurrent, nach dieser kollektiven Erfahrung noch Bestand haben wird. Das Bedürfnis nach Verbundenheit und Nähe ist hoffentlich so groß, dass es zu einer Basis für eine Gesellschaft und Wirtschaft werden wird, die man von Grund auf neu denken müsste und sollte. Altruismus, Empathie, Kooperation, soziale Verbundenheit bieten sich als Bausteine für eine neue Gesellschaft an – für eine Gesellschaft, die der Natur des Menschen entspricht.

Herr von Westphalen, herzlichen Dank für das interessante Gespräch.

Buchtipp

Andreas von Westphalen

Andreas von Westphalen

Die Wiederentdeckung des Menschen

Warum Egoismus, Gier und Konkurrenz nicht

unserer Natur entsprechen

Westend, Mai 2019

240 Seiten, 22.00 Euro

978-3-86489-213-4